Революционным открытием Юнга было введение в научный оборот и психологическую практику понятия «коллективное бессознательное» (подразумевая под этим сферу коллективной психики, которая не находится под контролем сознания). По мнению Юнга на эту область мышления постоянно влияют противоположных друг другу и отражающих друг друга полюса: инстинкты и архетипы. Они находятся в постоянном преломлении и причудливом взаимодействии между собой, определяя этим в конечном итоге поведение людей.

Карл Густав Юнг считал, что сознание человека носит в целом индивидуальный, личностный характер. В этом он полностью сходился во мнении с известными корифеями в области психологии, в т.ч. своим учителем Зигмундом Фрейдом. При этом Юнг в своих исследованиях пошел значительно дальше и в итоге пришел к выводу, что «существует вторая психическая система коллективного, универсального и безличного характера, идентичная у всех индивидов. Это коллективное бессознательное не развивается индивидуально, а наследуется. Оно состоит из предсуществующих форм — архетипов, которые могут стать лишь вторично осознанными и которые задают форму элементов психического содержимого».

Юнг очень четко отличал «коллективное бессознательное» от «личного бессознательного». Личное бессознательное основано на личном опыте субъекта и состоит из индивидуальных, более или менее уникальных элементов. Коллективное бессознательное существует независимо от него и состоит из элементов универсальных и регулярно возникающих.

«Если личностное бессознательное состоит в основном из элементов, которые одно время осознавались, но впоследствии исчезли из сознания в результате забывания или подавления, то элементы коллективного бессознательного никогда не были в сознании и, следовательно, никогда не обретались индивидуально, а своим существованием обязаны исключительно наследственности. Личностное бессознательное состоит главным образом из комплексов, тогда как содержание коллективного бессознательного составляют в основном архетипы.»

Коллективное бессознательное состоит из двух составляющих: инстинктов и архетипов.

Инстинкт в своей основе является коллективным, то есть универсально и регулярно возникающим явлением, не имеющим ничего общего с индивидуальностью.

«Так, Герберт Черберийский утверждает «Природные инстинкты — это выражение тех способностей, которые заложены в каждом нормальном человеке и через которые общие понятия, касающиеся внутреннего соответствия вещей, такие как причина, средство и предназначение вещей, добро, зло, красота, удовольствие и т. д. приводятся в соответствие независимо. от аргументирующего мышления».

Архетипы схожи с инстинктами в том, что являются коллективным феноменом. Юнг писал: «Так же как и инстинктами, любой человек обладает и запасом архетипических образов» и выводил прямую связь между ними, считая архетипы коррелятами инстинктов.

«Именно этот фактор я называю архетипом или первообразом. Первообраз, вероятно, уместно определить как восприятие инстинктом самого себя или как автопортрет инстинкта, точно так же, как сознание — это внутреннее восприятие объективного жизненного процесса».

Юнг безусловно понимал всю сложность психологического процесса, в котором инстинкт скрывается под покровом рациональных мотиваций, которыми наполнена наша обыденность. При этом образы преобразуются в некие рациональные понятия, в которых трудно распознать сам архетип. Тем не менее Юнг полагал, что «манера, в которой человек строит внутреннюю картину мира, является, несмотря на все различие деталей, такой же единообразной и регулярно повторяющейся, как его инстинктивные действия. Ранее мы были вынуждены постулировать понятие инстинкта, определяющего или регулирующего наши сознательные действия, точно так же мы должны прибегнуть теперь к понятию фактора, определяющего виды понимания, увязав это понятие с единообразием и регулярностью наших восприятий».

Безусловным открытием Юнга является возможность влияние на архетип через «утончение» (т.е. сублимацию) инстинктов.

«Как сознательное понимание придает нашим действиям форму и направление, так и бессознательное понимание через архетип определяет форму и направление инстинкта. Если мы называем инстинкт «утонченным», тогда «интуиция» (или другими словами, понимание через посредство архетипа), которая приводит архетип в действие, должна быть чем-то невероятно точным. «

Из этого следует вывод, имеющий непосредственное прикладное значение. Поскольку интуиция в определении Юнга это восприятие через архетип, а архетип определенным образом связан с инстинктом, то развитие интуиции может осуществляться не только с помощью медитативных практик, но и путем сублимации личных инстинктов и комплексов.

Это, во-первых, позволяет иначе взглянуть на исторический опыт саморазвития, который часто описан в непонятным для нас мистическом сленге, и, во-вторых, открывает новое направление практик и тренингов, в которых нет ничего сверхъестественного и непонятного.

Достаточно распознать в себе животное начало и перенаправить его энергию в творческое русло. Уменьшая в себе долю инстинктивного (т.е. животного) разума, человек взамен приобретает новые качеств и способности.

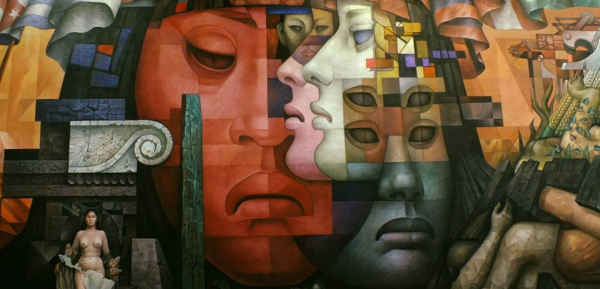

В развитие нового метода можно работать и непосредственно с архетипами, особенно с автохтонными, часто имеющими форму разных существ, необычных и поначалу шокирующих (а то и устрашающих), определяя их природные инстинкты и сублимируя их через прокладывание когнитивных цепочек из ассоциативных образных представлений.

В публикации использовались выдержки из работы К.Г.Юнга «Инстинкт и бессознательное».

Сергей Сеов

Добавить комментарий для Ирина Забуслаева Отменить ответ